Matematica e Fisica

Pi Day: auguri pi greco!

3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 7067… e via discorrendo.

3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 7067… e via discorrendo.

Queste sono solo le prime 100 cifre decimali di pi greco, la costante matematica forse più celebre, di certo una delle più utilizzate in matematica e in fisica.

Il 14 marzo di ogni anno è il Pi Day, ovvero una sorta di simbolica celebrazione del compleanno di questa costante. Perché proprio il 14 marzo? Per via delle prime cifre di pi greco (3,14) che, leggendole come una data (3/14) in stile anglosassone, otteniamo proprio il 14 marzo. Il giorno del pi greco deve la sua istituzione al fisico Larry Shaw e all'Exploratorium di San Francisco. Quella del 2013 è la venticinquesima edizione del Pi Day, celebrato per la prima volta nel 1988.

Qui di seguito segnaliamo una serie di risorse multimediali e attività da svolgere in classe in lingua inglese per conoscere più da vicino il grande festeggiato del 14 marzo, pi greco.

Teoremi da un milione di dollari

Imparare una dimostrazione matematica non è fondamentale solo per il voto dell'interrogazione. Scienziati, matematici, ingegneri, economisti e non solo lo sanno bene. Imparare le dimostrazioni e le argomentazioni, giustificando logicamente ogni passaggio, è fondamentale anche in comuni situazioni quotidiane.

Imparare una dimostrazione matematica non è fondamentale solo per il voto dell'interrogazione. Scienziati, matematici, ingegneri, economisti e non solo lo sanno bene. Imparare le dimostrazioni e le argomentazioni, giustificando logicamente ogni passaggio, è fondamentale anche in comuni situazioni quotidiane.

Ma non solo. Dimostrare teoremi può anche valere fama imperitura e anche un milione di dollari, esattamente la cifra promessa dal Clay Mathematics Institute (fondazione no profit con sede a Providence che ha lo scopo di promuovere la conoscenza della matematica) a chi riuscisse a dimostrare 6 quesiti irrisolti denominati dal CMI "i problemi del millennio".

Il principio di indeterminazione

Uno dei grandi concetti della fisica contemporanea, uno dei più complessi e contro intuitivi. Stiamo parlando del principio di indeterminazione, un caposaldo della meccanica quantistica.

Uno dei grandi concetti della fisica contemporanea, uno dei più complessi e contro intuitivi. Stiamo parlando del principio di indeterminazione, un caposaldo della meccanica quantistica.

Secondo questo principio, nel descrivere una particella elementare, il prodotto fra l'indeterminatezza della posizione e l'indeterminatezza del momento è circa uguale alla costante di Planck fratto due.

Formulato dal fisico tedesco Werner Heisenberg nel 1927, il principio di indeterminazione è al centro anche di grandi dibattiti circa la sua interpretazione: quella maggioritaria, benché non accettata da tutti i fisici – un illustre oppositore fu Albert Einstein – è l'interpretazione di Copenhagen, secondo la quale a livello atomico non è del tutto corretto parlare di realtà in senso classico e determinista. Secondo l'interpretazione di Copenhagen – che si basa sulle idee di Werner Heisenberg e Niels Bohr – in questo particolare settore della fisica regna la probabilità.

Per facilitare l'introduzione di questi concetti affascinanti ma estremamente complicati già nella scuola superiore segnaliamo due video in lingua inglese. Nel primo conosceremo più da vicino un esperimento che ci mostra i bizzarri effetti del principio di indeterminazione, nel secondo andiamo un po' più a fondo su cosa implichi la validità di questo principio.

Interrogare l’Universo

Su Aula di Scienze abbiamo visto la news della scoperta della galassia più lontana da noi e più vecchia, chiamata MACS 1149 JD-1, scoperta dagli astronomi del progetto CLASH. Come riporta l'articolo, decisivi per la scoperta sono stati i telescopi Hubble e Spitzer, oltre che il fenomeno fisico della lente gravitazionale.

Su Aula di Scienze abbiamo visto la news della scoperta della galassia più lontana da noi e più vecchia, chiamata MACS 1149 JD-1, scoperta dagli astronomi del progetto CLASH. Come riporta l'articolo, decisivi per la scoperta sono stati i telescopi Hubble e Spitzer, oltre che il fenomeno fisico della lente gravitazionale.

Dal cannocchiale di Galileo ai modernissimi telescopi come Hubble, l'osservazione del cosmo ha fornito all'uomo importanti conoscenze sull'universo, ha fornito risposte ad alcune vecchie domande ma ha anche aperto nuove frontiere nella ricerca e assicurato agli scienziati alcuni nuovi complicati interrogativi. Ecco alcune risorse utili per capire come l'uomo, oggi, interroga il cosmo in cerca di risposte e anche nuove domande.

Il Nobel per la fisica 2012 e il gatto di Schrödinger

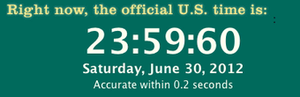

La fisica quantistica conquista un altro Premio Nobel grazie a Serge Haroche e David J. Wineland, autori di importanti studi sulla relazione luce-materia che hanno permesso la costruzione di orologi atomici dalla precisione elevatissima e, in futuro, forse permetteranno la costruzione di supercomputer quantistici.

La fisica quantistica conquista un altro Premio Nobel grazie a Serge Haroche e David J. Wineland, autori di importanti studi sulla relazione luce-materia che hanno permesso la costruzione di orologi atomici dalla precisione elevatissima e, in futuro, forse permetteranno la costruzione di supercomputer quantistici.

Su Aula di Scienze ne ha parlato Danilo Cinti in un articolo dedicato al Nobel per la Fisica 2012 e, in Idee per la LIM, viene segnalata una risorsa multimediale sulla fisica dei quanti.

Per capire un po' meglio le ricerche di Haroche e Wineland sulla luce c'è una videoanimazione sul canale Youtube di minutephysics che spiega la natura quantistica della luce.

Follow your Curiosity

8 ottobre 2012

8 ottobre 20124 Luglio 2012: Higgsdependence day

Aspetta un secondo!

Geometria per riempire… la mente

Qual è il numero massimo di palline da tennis che entrano in una scatola?

Qual è il numero massimo di palline da tennis che entrano in una scatola? Il niente sfida la fisica

Esiste il nulla? Una domanda quasi contraddittoria che ha causato non pochi grattacapi ai filosofi di ogni tempo, passando per i logici, i matematici e gli scienziati. Senza contare le diverse risposte date dai diversi ambiti del sapere, ci concentriamo sulla fisica, la cui "risposta" alla pressante domanda è ben riassunta in una animazione del New Scientist. L'animazione fa parte della "collana" One-Minute Physics, gemella di One-Minute Math di cui parliamo anche in Idee per la LIM.

Esiste il nulla? Una domanda quasi contraddittoria che ha causato non pochi grattacapi ai filosofi di ogni tempo, passando per i logici, i matematici e gli scienziati. Senza contare le diverse risposte date dai diversi ambiti del sapere, ci concentriamo sulla fisica, la cui "risposta" alla pressante domanda è ben riassunta in una animazione del New Scientist. L'animazione fa parte della "collana" One-Minute Physics, gemella di One-Minute Math di cui parliamo anche in Idee per la LIM.